Si les jeunes ruraux grandissent dans des environnements variés, marqués par des contextes et des paysages divers, la faible densité de population et l’éloignement des grandes métropoles imposent une expérience de vie commune. Ces spécificités dessinent une destinée partagée, créant un lien entre ces jeunes, qu’ils vivent dans une petite commune isolée ou au cœur de la campagne, que ce soit dans les Ardennes ou la Creuse.

Quand tout semble lointain, quand les déplacements sont chronophages, que l’accès aux transports est limité et que la voiture devient une nécessité, la vie quotidienne prend une tournure bien différente de celle d’un jeune urbain. Ces réalités façonnent ce qu’être un jeune rural signifie, indépendamment des particularités locales de chaque territoire.

Dans ce contexte, l’étude de la mobilité sociale et géographique des jeunes ruraux devient incontournable. L’enquête, conduite par l’Institut Terram et Rura en collaboration avec l’Ifop, se distingue par une méthodologie innovante, rompant avec la vision traditionnelle du rural centrée sur les regards urbains. Elle privilégie une approche basée sur la densité de population, permettant une analyse fine des territoires ruraux. Ces derniers sont ici définis comme les communes « peu denses » et « très peu denses », représentant 88 % des communes et accueillant un quart des jeunes âgés de 15 à 29 ans (26 %).

L’enquête repose sur deux échantillons représentatifs : 2 039 jeunes ruraux âgés de 15 à 29 ans, et 2 027 jeunes Français du même âge, dont 1 079 citadins. Les données révèlent que l’éloignement et la nécessité de se déplacer structurent le quotidien de la jeunesse rurale. Aller à l’école, rendre visite à des amis, consulter un médecin, accéder à la culture, poursuivre des études, ou encore rejoindre un lieu de travail : chaque trajet devient une étape essentielle, souvent marquée par des difficultés d’accès aux transports ou des contraintes financières.

S’intéresser à la mobilité en milieu rural ne revient pas à adopter un regard misérabiliste sur ces territoires. C’est, au contraire, reconnaître leurs richesses tout en donnant aux décideurs locaux et nationaux les moyens de répondre aux attentes des jeunes. Cela implique de concilier leur attachement à leurs territoires avec leurs ambitions personnelles et professionnelles. Cette démarche vise à considérer les enjeux individuels et collectifs pour permettre à des millions de jeunes Français de développer pleinement leur potentiel. Enfin, c’est une étape essentielle pour garantir une véritable égalité des chances sur l’ensemble du territoire national.

Synthèse

Cette étude, réalisée par l’Institut Terram et Rura en collaboration avec l’Ifop, adopte une perspective novatrice en rompant avec la vision urbaine traditionnelle du monde rural. Elle se base sur une classification fondée sur la faible densité de population, regroupant les communes « peu denses » et « très peu denses », qui représentent 88 % du territoire français et abritent un quart des jeunes âgés de 15 à 29 ans (26 %).

La mobilité affecte l’accès de ces jeunes à l’éducation, aux soins, aux activités culturelles et aux opportunités professionnelles. Près de la moitié des jeunes ruraux (49 %) déclarent avoir renoncé à des activités culturelles à cause de contraintes de déplacement, une proportion qui grimpe à 57 % dans les communes très peu denses.

- Lorsqu’on interroge les jeunes vivant en milieu rural sur leurs aspirations, on observe une répartition presque équilibrée : 48 % souhaitent rester dans leur territoire, contre 52 % qui envisagent de le quitter.

- En comparaison, les jeunes urbains sont moins nombreux à vouloir rester sur leur lieu d’origine (41 %) et plus enclins à le quitter (59 %). Ce désir de s’ancrer localement est encore plus marqué chez les jeunes ruraux issus de milieux aisés (55 %), tandis qu’il diminue chez ceux provenant de milieux populaires (43 %).

- La distance constitue un défi quotidien pour les jeunes des territoires très peu denses, qui consacrent en moyenne 2 heures 37 par jour aux trajets, soit 42 minutes de plus que leurs homologues urbains. Ce temps de transport réduit d’autant celui consacré aux loisirs, à la culture, au sport ou même aux moments en famille.

- L’offre limitée de transports en commun aggrave cette problématique. Plus de la moitié des jeunes ruraux (53 %) jugent le réseau de bus insuffisant, contre seulement 14 % des jeunes urbains. Cet écart se creuse encore pour le train, avec 62 % des ruraux mal desservis contre 24 % des urbains.

- Faute d’alternatives viables, la voiture devient indispensable pour 69 % des jeunes ruraux, contre 31 % des urbains. Cette dépendance crée une vulnérabilité, particulièrement pour les deux tiers des jeunes ruraux de plus de 25 ans (67 %) qui estiment que la perte de leur mode de transport actuel pourrait compromettre leur emploi.

Toutes ces contraintes à la mobilité impactent également leur engagement citoyen et viennent alimenter le vote en faveur du Rassemblement National (RN). Lors de la présidentielle de 2022, 39,6 % des jeunes ruraux ont voté pour Marine Le Pen, soit plus du double des jeunes urbains (18,1 %). En revanche, les jeunes ruraux ont été moins sensibles à Emmanuel Macron (16,8 % contre 24,3 % des jeunes urbains) et de Jean-Luc Mélenchon (16,2 % contre 27,6 %). Fait notable, les jeunes ruraux dont la mobilité du quotidien est difficile sont les plus nombreux à porter leur dévolu sur l’extrême-droite.

- L’orientation post-bac accentue ces défis : avec 70 % des formations supérieures concentrées dans les grandes villes, les jeunes ruraux désireux de poursuivre leurs études doivent souvent s’éloigner de leur milieu d’origine. Pourtant, 63 % d’entre eux aspirent à vivre leur vie adulte en milieu rural, principalement à la campagne (43 %) ou dans une petite ville (20 %).

- Ce contraste est frappant par rapport aux jeunes urbains, dont les choix de vie sont plus variés : 29 % souhaitent s’installer dans une ville moyenne, 22 % dans une grande ville, et seulement 18 % à la campagne. Cette flexibilité urbaine s’explique par des conditions de mobilité et d’accès aux opportunités bien plus favorables.

- Les obstacles à la mobilité professionnelle sont également significatifs : 38 % des jeunes ruraux en recherche d’emploi déclarent avoir déjà renoncé à un entretien faute de solutions de transport, soit deux fois plus que leurs homologues urbains (19 %). Une fois en poste, la distance continue de peser : 45 % des jeunes ruraux rapportent des difficultés à se rendre au travail.

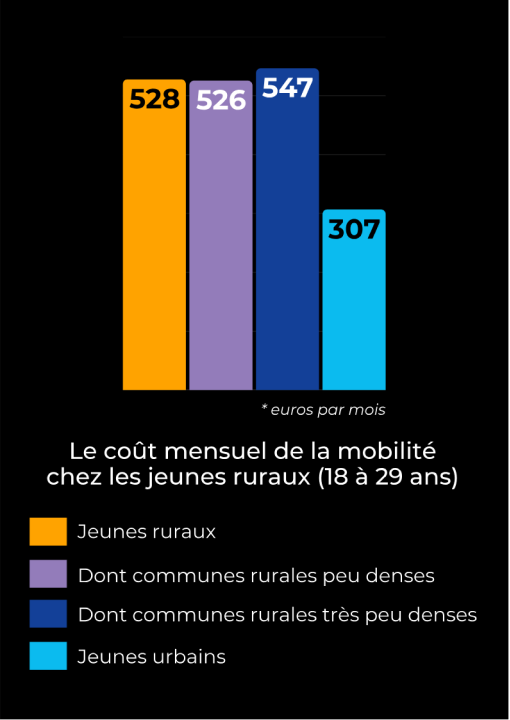

- Le coût des déplacements aggrave la situation : les jeunes ruraux dépensent en moyenne 528 euros par mois pour leurs transports, contre 307 euros pour les urbains, un écart qui influence directement leur reste à vivre et leurs choix de vie.

- Enfin, la mobilité internationale illustre le fossé entre aspirations et réalité. Bien que 77 % des jeunes ruraux aimeraient vivre à l’étranger, seuls 13 % ont pu concrétiser cette ambition pour une durée significative.

Sur le plan psychologique, les jeunes ruraux ne sont pas épargnés : 76 % d’entre eux rapportent des périodes de stress intense, et 49 % déclarent avoir traversé des épisodes de dépression. Plus préoccupant encore, 35 % ont déjà eu des pensées suicidaires, un chiffre qui interpelle et appelle à une réflexion collective sur les solutions à mettre en œuvre.

La jeunesse des zones rurales et des petites villes est, comparativement à son poids démographique, très peu étudiée, très peu documentée par les études et la recherche. En résulte une connaissance limitée de ses enjeux, de ses besoins. L’une des missions de Rura est de lutter contre cette invisibilisation des jeunes ruraux en produisant des études, des enquêtes et en accompagnant la recherche dans ce domaine.