Pour mieux comprendre la jeunesse rurale, peu documentée, Rura, la Fondation Jean-Jaurès et l’Ifop ont mené une enquête auprès des jeunes Français âgés de 17 à 23 ans, interrogeant leurs choix d’orientation et leur rapport à l’avenir. Le constat est clair : les origines géographiques et sociales continuent de peser lourdement sur leurs ambitions, leur projection dans l’avenir et sur l’autocensure qu’ils s’imposent, souvent de manière inconsciente, selon leur milieu d’origine et leur lieu de résidence.

Par Salomé Berlioux, Jérôme Fourquet, Jérémie Peltier

Enquête publiée en 2019

Un an après la crise des gilets jaunes, une crise sociale sans précédent ébranlait l’agenda politique et médiatique, laissant des traces durables dans le pays. De nombreuses fois, une fracture entre les grandes métropoles et les territoires ruraux a été mise en lumière. Les analyses sociologiques ont révélé que, lors des premières mobilisations, les manifestants venaient en grande partie de cette France des villes moyennes et des petites villes.

Pourtant, une catégorie de la population est restée silencieuse et peu impliquée dans ce mouvement : les jeunes des territoires. Ces derniers font face à des obstacles propres à leur situation géographique. Ces obstacles influencent leur vision de l’avenir, les ressources dont ils disposent pour s’orienter et la manière dont ils envisagent les premières étapes de leur vie d’adulte.

Bien que la jeunesse de ces territoires ruraux n’ait pas participé massivement au mouvement des « gilets jaunes », principalement composé d’actifs, une mobilisation lycéenne a émergé dans son sillage. Contrairement aux grèves lycéennes habituelles, ce sont les lycées des villes moyennes et, cas rare, les lycées agricoles, qui ont porté la contestation contre la réforme du lycée. Ces jeunes ont exprimé leur malaise, rejoignant à leur manière le cri d’alerte lancé par ces gilets jaunes. On peut y voir l’émergence du mal-être d’une jeunesse qui se sent reléguée au second plan.

Synthèse

Seuls 27 % des jeunes ruraux déclarent avoir des modèles inspirant leurs choix, contre 42 % en milieu urbain.

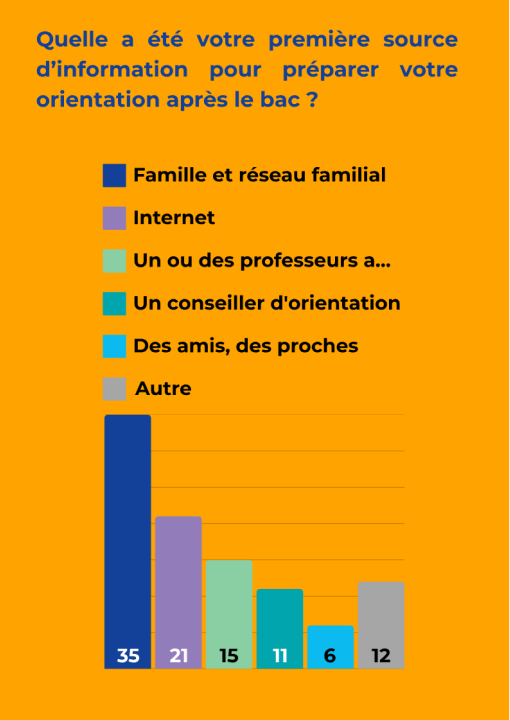

- Sources d’information pour l’orientation : 35 % des jeunes comptent principalement sur leur famille et leurs proches, devant Internet (21 %), les professeurs de lycée (15 %), et les conseillers d’orientation (11 %).

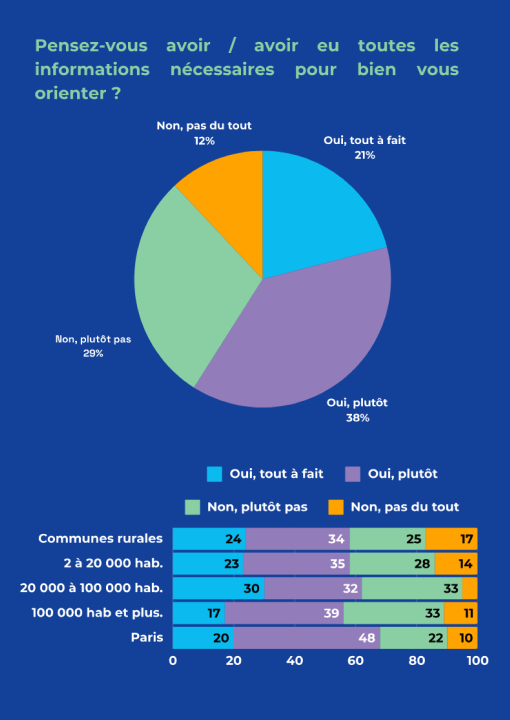

- Manque d’information : 41 % des jeunes estiment ne pas avoir assez d’informations pour s’orienter, un sentiment plus marqué en zone rurale (42 %) qu’en région parisienne (32 %).

- Études supérieures ambitieuses : 58 % des jeunes envisagent ou poursuivent des études « ambitieuses », mais ce chiffre tombe à 48 % dans les villes de moins de 20 000 habitants, contre 67 % en agglomération parisienne.

- Éléments clés pour réussir : 49 % des jeunes estiment que l’expérience professionnelle est déterminante pour leur avenir, tandis que 22 % citent l’importance d’un réseau et 10 % les études longues.

- Activités extra-scolaires : 32 % des jeunes ruraux n’ont pratiqué aucune activité extra-scolaire, contre 20 % en région parisienne.

- Études à l’étranger : Seuls 27 % des jeunes ruraux se sentent encouragés par leur famille à étudier à l’étranger, contre 41 % en région parisienne.

- Cours de soutien : 21 % des jeunes ruraux ont bénéficié de cours supplémentaires, contre 42 % des jeunes vivant en agglomération parisienne.

- Travail à l’étranger : 34 % des jeunes ruraux envisagent de travailler à l’étranger, contre 52 % des jeunes des grandes agglomérations.

La jeunesse des zones rurales et des petites villes est, comparativement à son poids démographique, très peu étudiée, très peu documentée par les études et la recherche. En résulte une connaissance limitée de ses enjeux, de ses besoins. L’une des missions de Rura est de lutter contre cette invisibilisation des jeunes ruraux en produisant des études, des enquêtes et en accompagnant la recherche dans ce domaine.